Ostungarn. Dieses Irgendwo im beinah Nirgendwo. Zumindest für jemanden, der wie ich in einer Millionenstadt lebt. Wie schwer es ist, eine Vorstellung von der Landschaft, von den Städten und von den Dörfern zu entwickeln, wie lustvoll ein solcher Prozess sein kann, habe ich in „Lebens- und Glaubensräume im östlichen Ungarn“ zu beschreiben versucht. Und mit Bildern zu unterlegen. In der dortigen fotografischen Reihe sind es die christlichen Spuren. Die kleinen Preziositäten, die ausgefüllt sind mit Leben. An den Sonn- und Feiertagen allemal. Man und frau treffen Menschen, die die Blumen in die Kirchen mitbringen, die die Gotteshäuser mit ihrem Duft erfüllen.

Wenn man oder frau über Glaubensspuren im östlichen Ungarn nachdenken und sie bildlich zu fassen versuchen, bliebe dies sehr unvollständig, wenn sie nicht den Spuren jüdischen Lebens und Glaubens in dieser Region folgten. Diese einfach ausblendeten. Weil sie in großen Teilen zerstört sind. So bleiben Spuren. Spuren verlorenen jüdischen Lebens. Spuren, für die es keine oder nur sehr vereinzelt Folgegenerationen gibt, die diese Spuren annehmen, aufnehmen, pflegen, in die Jetztzeit hinein bewahren und durch ihr Leben auch verändern. Diese Spuren sind die jüdischen Friedhöfe, die Synagogen – wenn sie noch stehen, wenn sie nicht verwüstet, zerstört wurden. Wenn sie nicht einer anderen Verwendung zugeführt und dieser angepasst wurden. Die Häuser, in denen die jüdischen Familien lebten, müssten erst mühsam identifiziert, entziffert werden. Denn nichts verweist in den Städten und Dörfern mehr darauf, wo diese Familien wohnten. Zwischen dem Gestern und dem Heute steht der Genozid. Geblieben sind manchmal kleine Metallsteine, eingelassen vor einer Synagoge, an dem Ort der Deportationen. Mit Namen, Inschriften.

Wenn man oder frau genauer hinsehen, sind die Spuren vielfältig: So in Nyíregyháza: Im Jahr 1944 wurden 4.753 jüdische Bürger und Bürgerinnen deportiert (https://www.memorialmuseums.org/denkmaeler/view/956/Ny%C3%ADregyh%C3%A1za-Holocaust-Memorial). So in Tokaj, wo gegen Ende des 18. Jahrhunderts Juden aus Österreich-Schlesien und aus Galizien einwanderten. 1880 stellten sie mit 1.119 von 4.479 Einwohnern rund 25% der Gesamtbevölkerung der Stadt. Heute gibt es dort kein jüdisches Leben mehr. So in Mátészalka: Dort wurden die Männer 1941 zur Zwangsarbeit deportiert und später in Auschwitz ermordet. Von den 1941 noch verzeichneten 1.555 jüdischen Bürgern lebten, besser hatten 1946 150 in dieser Stadt überlebt. Die Gemeinde begann wieder zu wachsen, schwoll auf 238 Mitglieder an und verringerte sich nach dem ungarischen Aufstand von 1956 bis auf eine kleine Gemeinde von unter 100 jüdischen Bürgern und Bürgerinnen (http://www.jewishgen.org/Yizkor/pinkas_hungary/hun348.html). So in Mád, wo die 1795 errichtete spätbarocke Synagoge, hoch über dem Ort gelegen, von dem Wohlstand eines großen Teils der jüdischen Bevölkerung kündet. In diesem Ort überlebten nur ca. 10% den zweiten Weltkrieg (https://www.zauberhaftes-ungarn.de/architektur/juedisches-ungarn/mad.htm).

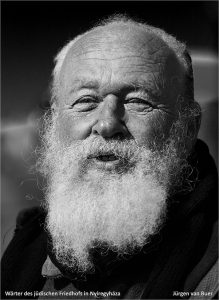

Geblieben sind Spuren. Zerstörte. Teilzerstörte. Eingekapselte. An manchen Stellen wurden die Synagogen renoviert und als Kulturdenkmal weiterverwendet. Manchmal erst spät, sehr spät. Wie in Mád, wo die Synagoge Ende der 1950er Jahre geschlossen wurde und langsam verfiel. Ab 2000 wurde sie mit der Unterstützung der New York World Monuments Jewish Heritage Foundation restauriert. Beginnend auch in Mátészalka oder in Hajdúböszörmény. Wo die Restauration der Synagoge voranschreitet. Wesentlich getragen durch das Engagement Einzelner. Langsam und mühsam, wie die hier präsentierten Bilder zeigen.

Ehemalige Synagogen – zu Kulturhäusern transformiert wie in Tokaj oder wie in Mád. So, als gebe es einen fließenden Übergang zwischen der Zerstörung jüdischen Lebens und der Nutzung der Gebäude zu kulturellen Zwecken. So, als sei damit die zerstörerische Geschichte der Vertreibung und Ermordung von Juden in Europa, schon früh im 11. Jahrhundert in Andalusien beginnend, bewältigt, bewältigbar.

Der Wärter der Synagoge von Mád, selbst christlichen Glaubens, erzählte mir 2015 seine Geschichten. Über aggressive Fragen von Besucherinnen und Besuchern, warum er denn dies tue, wo er doch … Er erzählte von üblen Legenden, die diese Besucherinnen und Besuchern zum Besten, nein: zum Übelsten gaben. Mir kommt die böse Rede von den ‚alternativen Tatsachen‘ in den Sinn, auch wenn sie aus einem anderen Kontext stammt. Hetzreden über ‚Untaten von Juden‘ müsse er sich – so der Wärter in Mád – immer wieder anhören. Bevor die Besucherinnen und Besucher in ihre Busse zurückkehren und nach Tokaj weiterfahren – in die dortigen Weinkeller zum Saus und Braus. Es ist, als wolle der alltägliche, der ‚kleine‘ und doch so wirksame Antisemitismus nie enden.

Die Synagoge von Mád ist heute ein Kulturraum. Menschenleer. So kalt, wie der Tag, an dem die Fotografien entstanden. Verlassen und halb zerstört lag im Jahr 2015 die Rabbi-Schule der ehemaligen Synagoge zu Füßen. Heute ist sie restauriert. Eine Gedenkstätte mit einem Museum. Der weiter entfernte jüdische Friedhof ist abgesperrt. Die Namen der Toten werden langsam vom Stein der Stelen gefressen. Oder sind es bereits.

Momentaufnahmen aus den Jahren 2013 – 2018.

Ihre Botschaft reicht weiter. Zumindest sollte sie es. Angesichts der dramatischen Zunahme antisemitischer Manifestationen im Alltag der europäischen Staaten, nicht zuletzt in Deutschland. Angesichts der offenen und versteckten Gewalt gegenüber jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gewinnen die Formulierungen „Nie wieder!“ und „Lernen aus der Geschichte“ ihre ganz eigene Bedeutsamkeit. Für die Formung unseres Alltags. Für die Gestaltung unseres gesellschaftlichen und politischen Willens. Doch es ist, als krieche ein altes Gespenst europäischer und vor allem auch deutscher Geschichte aus seinem Versteck wieder hervor und zeige seine grinsende Fratze bis hinein in die so genannte Mitte der Gesellschaft. So gewinnt das Verdikt eine neue Unbedingtheit: Keine Toleranz gegenüber jedwedem Rassismus, gegenüber jeglicher Form von Antisemitismus. Wie klein und alltäglich diese Formen auch sein mögen. Dies sollte auch die Botschaft meiner Fotografien sein.

Jürgen van Buer